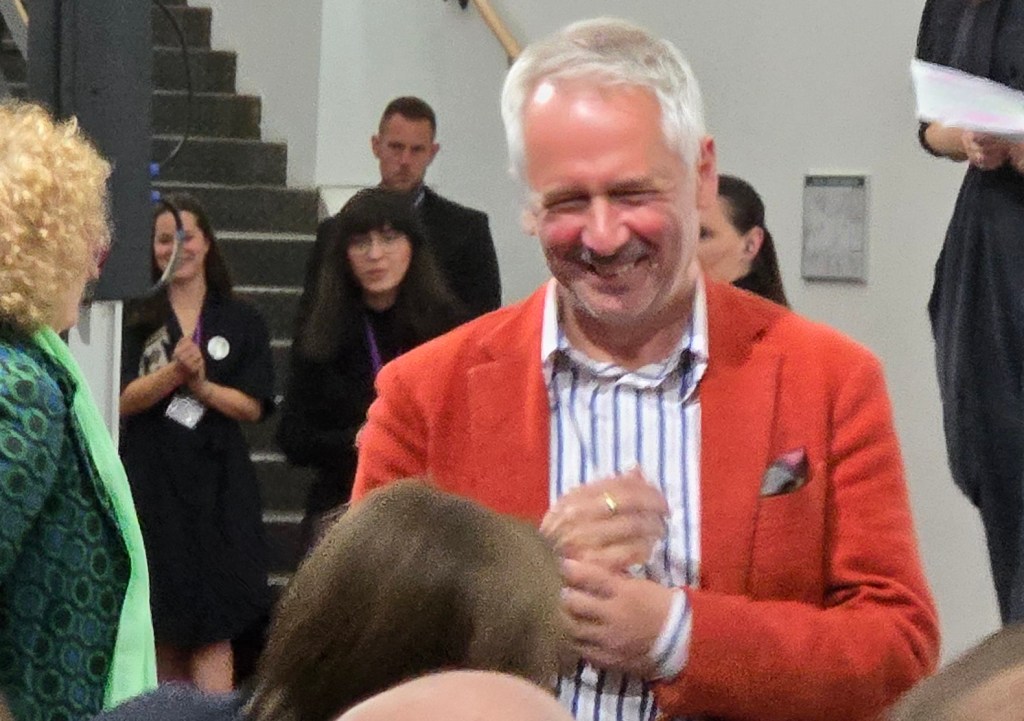

Ein Gespräch mit Roger M. Buergel

Roger M. Buergel (Jg. 1962) war 2007 künstlerischer Leiter der Documenta 12 diskutiert die aktuelle Rolle von Kuratoren in der Kunstszene und deren Verhältnis zur Politik.

IB: Herr Buergel, wie wichtig ist die Position der Kuratoren in der Kunstszene heute? Werden sie wirklich zu wichtig beschrieben und stehlen den Künstlern die Show?

RB: Der Begriff des Kurators entwickelte sich erst in den 2000er Jahren, auch bedingt durch neue Märkte. Insbesondere in Asien hatten Kuratoren die Aufgabe, den Menschen Überblicksausstellungen zu bieten. Doch der Kurator ist keine Art neoliberales Künstler-Subjekt, der andere für sich arbeiten lässt, alles nur irgendwie zusammenfasst und am Ende als seine Vision vermarktet. Heute geht es darum, die Werke mehrerer Künstler in Beziehung zu setzen und zu verknüpfen. Das führt oft zu einem kritischen Widerspruch, also Ärger, weil man vermeintlich dem Künstler ein Stück weit sein Werk wegnimmt. Auf diesen Machtkampf muss man Lust haben. Ich bin aber überzeugt, dass es dazu keine Alternative gibt.

IB: Welche Rolle spielen Sammler in diesem Konstrukt?

RB: Eine völlige Freiheit ist beim Kuratieren nie gegeben, sie muss erkämpft werden. Das war auch schon bei Königen, Päpsten so und existiert heute ebenfalls bei amerikanischen Milliardären. Sammler, die jedoch nur zur Selbsthuldigung ausstellen, tun sich keinen Gefallen, denn sie schaffen letztlich nur zahnlose Ausstellungen. Die Lösungen sind sehr spezifisch.

IB: Was macht eine schlechte Ausstellung aus?

RB: Eine schlechte Ausstellung zeigt Kunst, die nur dem Markt dient. Beispiele sind die Pinault-Ausstellungen in Venedig 2024. Die Julie Mehretu-Ausstellung im Palazzo Grassi kann ich schon wegen der Menge nur als „Kaufhaus-Kunst“ bezeichnen. Bei Pierre Huyghe, einem wirklichen Super-Künstler, war der Raum der Punta della Dogana mit der schwarzen Verkleidung geschmacklos und kalt – das scheiterte formal. Da ist einfach zu viel Geld im Spiel.

IB: Wie stark sind Sie dem Einfluss von Galeristen und Lobbyisten ausgesetzt? RB: Man ist nur den Leuten ausgesetzt, denen man erlaubt, sich ihnen auszusetzen. Das Kunstfeld ist heterogen, und es gibt viele Galeristen, die aus echter Begeisterung investieren.

IB: Ist es auch eine Aufgabe von Kuratoren, Künstler zu entdecken und berühmt zu machen?

RB: Das lässt sich nicht vorhersagen. Die Einladung von Ai Weiwei 2007 zu unserer Documenta beispielsweise kam durch politische Vermittlung des Schweizer Botschafters in Peking zustande. Im asiatischen Raum hatte Ai Weiwei schon einen Namen. Dass seine Karriere dann in kürzester Zeit weltweit explodierte, konnten wir gar nicht beeinflussen. So etwas passiert einfach.

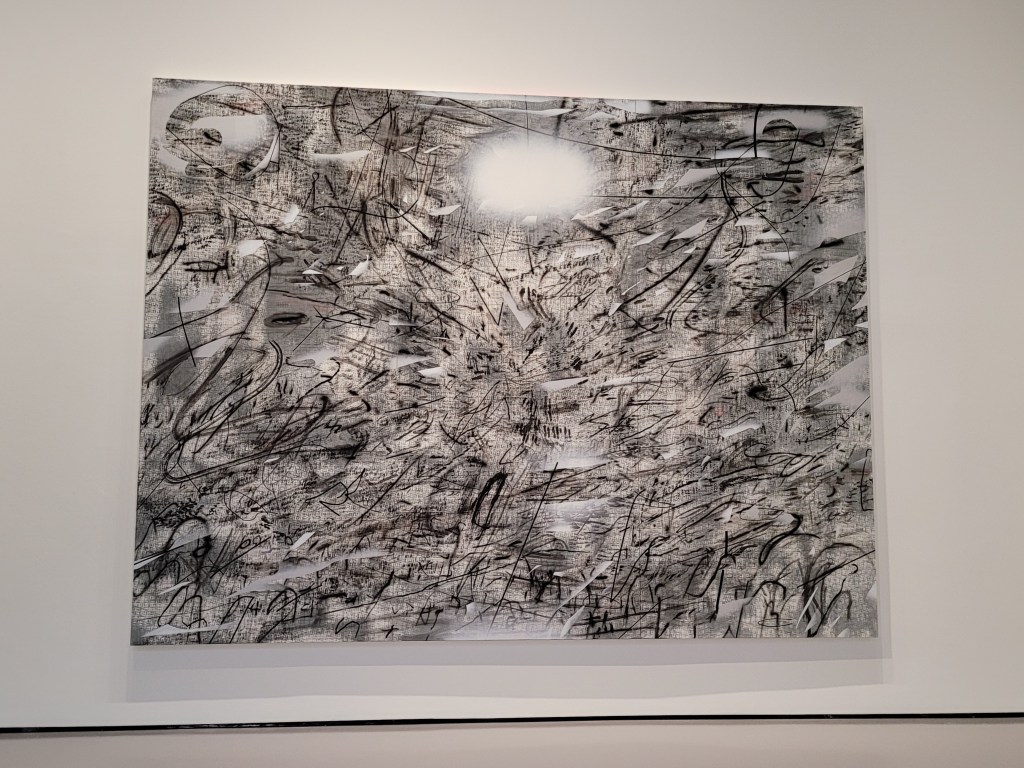

3 mal Ai Weiwei-Werke

IB: Welche neuen Entwicklungen sehen Sie in der zeitgenössischen Kunst in China seit 2007?

RB: China ist ein großes Land mit komplexen Debatten. Künstler navigieren geschickt in diesem System. Es gibt besonders in China schon traditionell keine festen Kategorien von Kunst und junge Leute interessieren sich auch für digitale Trends. Die aktuelle Entwicklung ist erfreulich grenzüberschreitend und fließend zwischen den Kategorien: Architektur, Mode, Musik, Gestaltung, Literatur und Technologie inklusive KI. Junge Leute begeistern sich z.B. für digitale Sneekers. Das schafft spannende neue Möglichkeiten.

IB: Sehen Sie ähnliche Tendenzen in Deutschland und Europa?

RB: Nein, nicht in dem Maße. In China gibt es eine lange Geschichte, in der Kunst und Kunsthandwerk ineinander übergingen. In Europa gibt es aber auch besonders in der jungen Generation eine wachsende Sensibilität für die Schnittmengen zwischen verschiedenen Disziplinen.

IB: Sie haben mal gesagt, der Kunst werde zu viel Politik zugeschrieben. Welche Funktion sollte in diesem Kontext die Documenta haben?

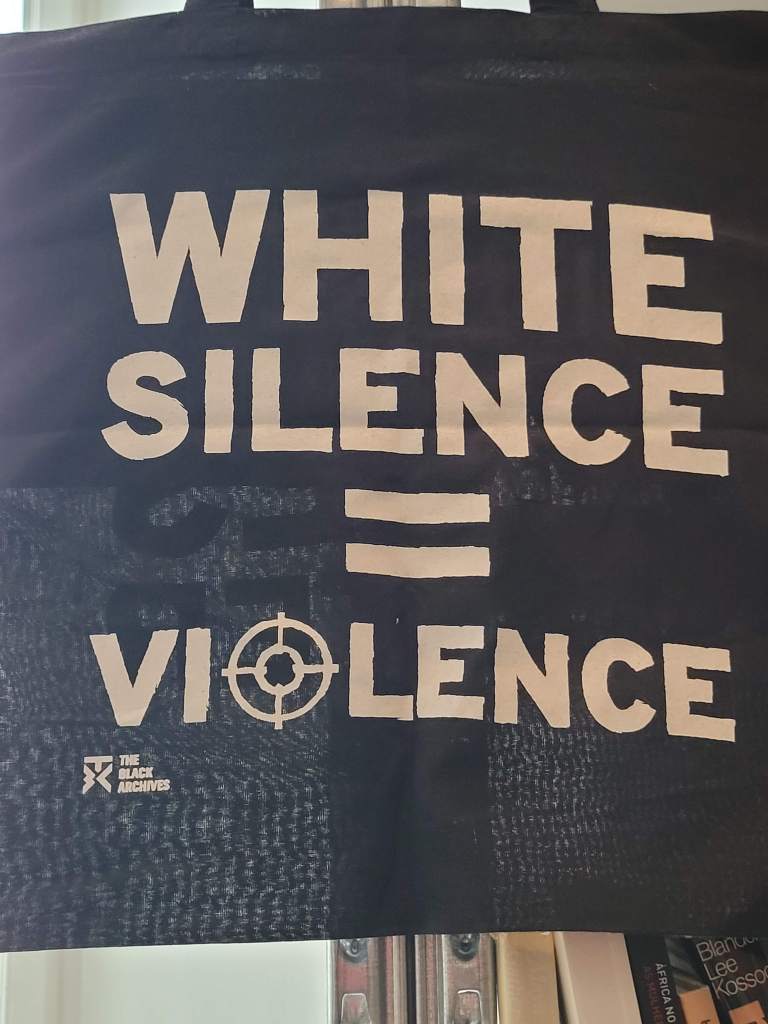

RB: Die Documenta muss sich jedes Mal neu definieren. Politisierung hat viele Aspekte. Viele Künstler thematisieren politische Inhalte, oft aber anstelle künstlerischer Substanz. Es gibt andereseits auch die Identifikation junger Menschen mit Protestthemen, die aber mehr mit ihnen selbst zu tun haben. Persönliche Enttäuschungen über das eigene Leben oder den Wohlstandsverlust in Europa werden stellvertretend auf die Solidarisierung mit anderen Krisengebieten übertragen und zornig ausgerufen.

IB: Es gab bei jeder Documenta „Skandale“.

RB: Ja, bei uns 2007 wurde heftig debattiert, ob es Kunst sei, einen Koch einzuladen oder dass wir bunte Wände verwenden.

Die Documenta 15 musste stärkere Kritik aushalten, weil hier die Reibungen mit der Staatsdoktrin deutlich wurden. Ruan Grupa war schlecht beraten und lief ungeschützt ins Messer. Das wird sich so nicht mehr wiederholen. Zukünftige Skandale werden kommen, aber andere Formen annehmen.

IB: Das hat Tradition bei der Documenta.

RB: Richtig. Wenn man sich auf diese Aufgabe als Kurator einläßt, kann man nicht nur geliebt werden, sondern muss den Finger in Wunden legen, letztendlich auch in die eigenen und das ist schmerzhaft. Klar gibt es dann einen Aufschrei. Doch wie bereits gesagt: man muss Freude an intersivem Diskurs haben. Ich jedenfalls mag das!

IB: Vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke!